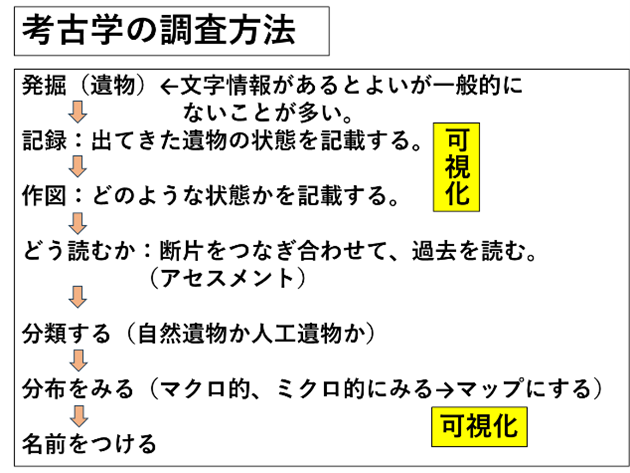

奈良県には、考古学の研究所や資料館が多くあります。考古学の研究―調査方法には、図にあるように、発掘から始まります。文献というものはありませんが、遺物が資料となります。

調査は、発掘→記録→作図→どう読むか(アセスメント)→分類→分布→名前をつけるという順を進められます。すぐに結果が出るのではなく、数年〜何十年とかかる調査もあります。

ここでは重要なことは、可視化です。看護では、暗黙知を形式知にすることは重要です。考古学では、いつの遺跡かという時間の同定が基本となり、現在、放射線炭素年代測定法、年輪年代測定法によりかなり正確な年代測定が可能となり時代考証ができるようになってきました。

遺跡は、完全な姿で発見されることはほとんどなく、遺跡の小さな切片からアセスメントをして全体像を知る作業をします。断片をつなぎ合わせて、過去を読む作業は、長い時間がかかります。最終的には〇〇古墳、〇〇が建立した金堂、、などいったネーミングをします。

このように見てくると、看護研究とは、手法はずいぶんと異なっているように見えるのですが、一連のプロセスは、看護研究のプロセスとよく似ていると私は思います。考古学は、現場での調査(発掘)が基本であり、遺跡から当時の人がどのように生活していたかをアセスメントしていきます。すなわち、研究(調査)成果を過去―現在―未来へと、つなげる役割をもっています。

看護も現場(臨床、地域)を重要視します。患者さんが今、どのような生活をしているか、その人の過去を振り返り現在にどうつながっているのか、そしてこれから未来に向けてどう生活するのかといったことー現在を起点にして、過去と未来につなげます。

今回の学会では、多くの企画があり、口演、示説では、活発な意見交換がなされていました。

最後に皆様のご健康とさらなる活躍を祈念して本稿の結びのことばとします。ありがとうございました。