近畿・北陸地方会のみなさま こんにちは〜

京都大学の任です。

教員になったばかりの頃(もう20年以上前・・)、近畿・北陸地方会の学術集会の運営や、本学会の実行委員などに参画させていただいて、ていねいに仕事をすることの大切さ、職位や年齢に関係なく自由に看護の発展を語ることの喜びを諸先輩方から学びました。

まさか自分が学術大会長をする日が来るなんて夢にも思っていませんでした。

若手のみなさん、すぐに順番が回ってきますよ!

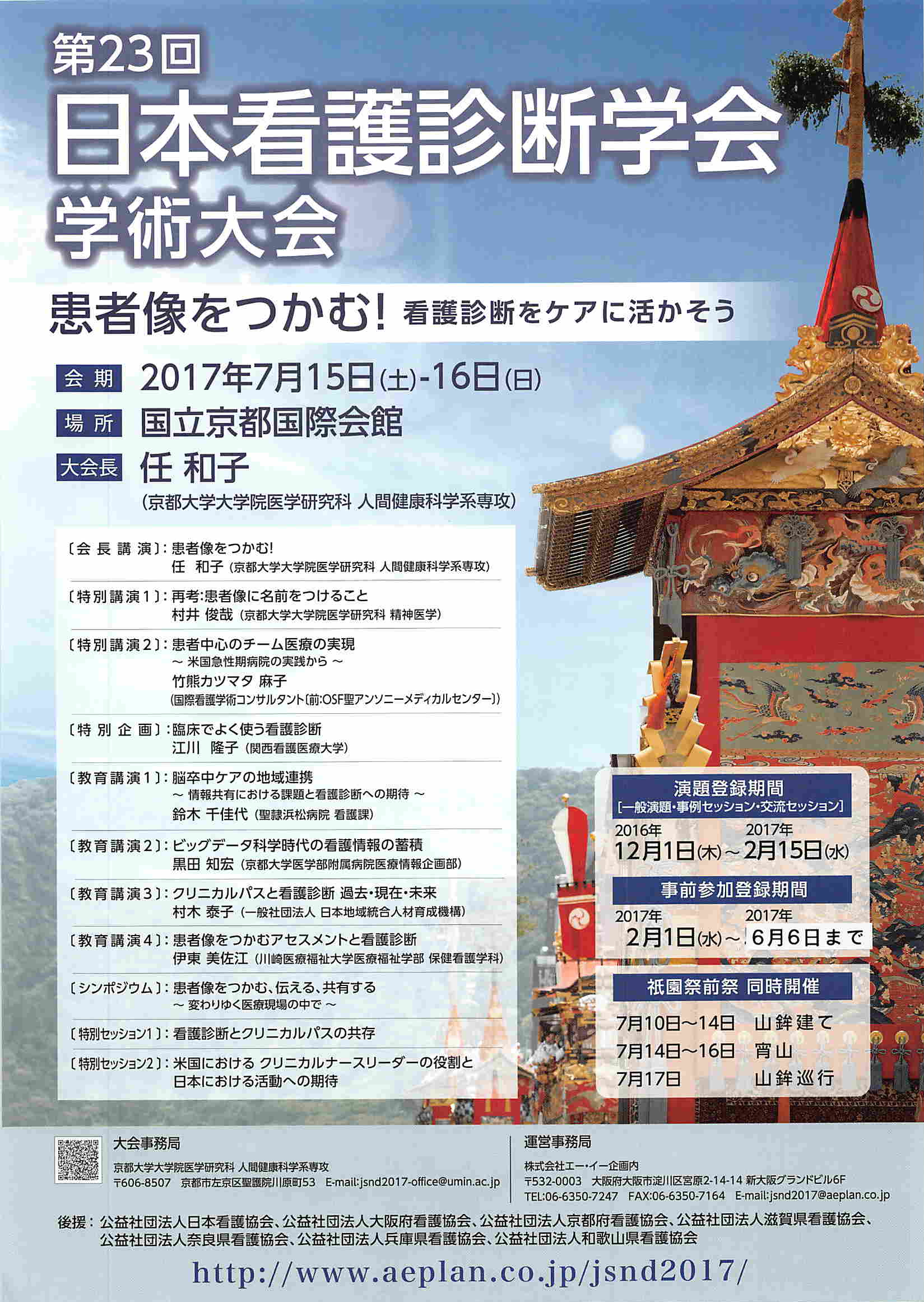

というわけで、この場をお借りして、すでに福井大学の上野栄一先生がご紹介してくださいましたが、第23回日本看護診断学会学術大会について、あらためてご紹介(宣伝)させていただきます。上野先生は実行委員長です!

flyerを添付します。

HPは以下です。

http://www.aeplan.co.jp/jsnd2017/

メインテーマは「患者像をつかむ!」。

患者さんの全体像を浮き彫りにして看護師が関わって解決すべき個別の健康上の問題にアプローチする、という看護診断本来の意味を再考すること。加えて、看護師が行った看護診断を集積することによって患者像を捉えて、さらに質の高いケアにつなげること。こうしたことを参加者の皆さんと考えたいと思い、メインテーマを決めました。

もう20年程前になりますが、「患者さんの心情や心理に、名前(看護診断名)をつけることに躊躇する」という学生の言葉が今でも私の心の奥底でひっかかっています。

そこで、特別講演「再考:患者像に名前をつけること」を,京都大学の村井俊哉教授にお願いしました。村井先生は,米国精神医学会(APA)による精神疾患の診断分類で、日本でも医師が診断に活用しているDSM(Diagnostic and Statistical Manual )の翻訳を担当された精神科医です。DSMのように分類に基づく診断を臨床で実践しながら、社会で苦悩しながら生きる人間の実存も深く考察されています。このタイトルは、私がリクエストしたのですが「おもしろそうですね、これを機に考えてみます」と快諾いただきました。

このほか、医療情報の黒田先生の教育講演もあります。日本のElectric Health Record(電子健康記録)をリードする黒田先生のお話し、乞ご期待!

看護分野では、米国の急性期病院で看護管理のトップマネージャーとして質向上を担当された竹熊カツマタ麻子先生から、看護師を惹きつけ、患者アウトカムを出す質の高い病院に認証されるマグネット病院におけるアウトカム評価や、高度実践看護師の活用、多職種連携を通じて、患者アウトカムを出すことに尽力してこられた経験をお話しいただきます。また、これに関連して、米国の新しい役割であるクリニカルナースリーダー(CNL)のセッションを組んで、日本での取り組みを共有します。米国のCNLの話も直接聞けます。

シンポジウムでは、専門看護師の北村愛子さん・桑田美代子さんにご登壇いただき、患者像をつかむ・伝える・共有する その極意を語っていただきます。

もっともっとアピールしたいですが、長すぎますね・・・・

事前申し込みは6月6日まで延長しました。

祇園祭最中の開催です。日中は大会で学術交流、夜は宵山を楽しみ、大会終了翌日の7月17日(海の日)は山鉾巡行を堪能のコースはいかがでしょう。

ホテルは、学会HPからまだ予約できます。まわりに食べるところがないので御弁当も一緒に申し込めるようにしています。

お昼休みは食事しながらの講演等を企画しています〜懇親会は舞妓ちゃんも登場!

みなさまお誘い合わせてお越し下さいませ〜〜